Parcours de visite

Le musée historique de Villèle a été créé par le Département de La Réunion en 1974 sur une vaste propriété coloniale, l’ancienne habitation Panon-Desbassayns, l’un des plus grands patrimoines fonciers de l’île.

Situé sur la commune de Saint-Paul, ce vaste ensemble architectural très diversifié, premier musée site de La Réunion, évoque la prospérité d’une famille créole ayant marqué l’histoire de l'île aux 18e et 19e siècles.

Figure emblématique très controversée de l’histoire réunionnaise, Madame Desbassayns (1755-1846) a administré avec fermeté ce grand domaine caractéristique de l’économie de plantation réunionnaise, à l'époque de l'esclavage.

Visite guidée

La maison des maîtres

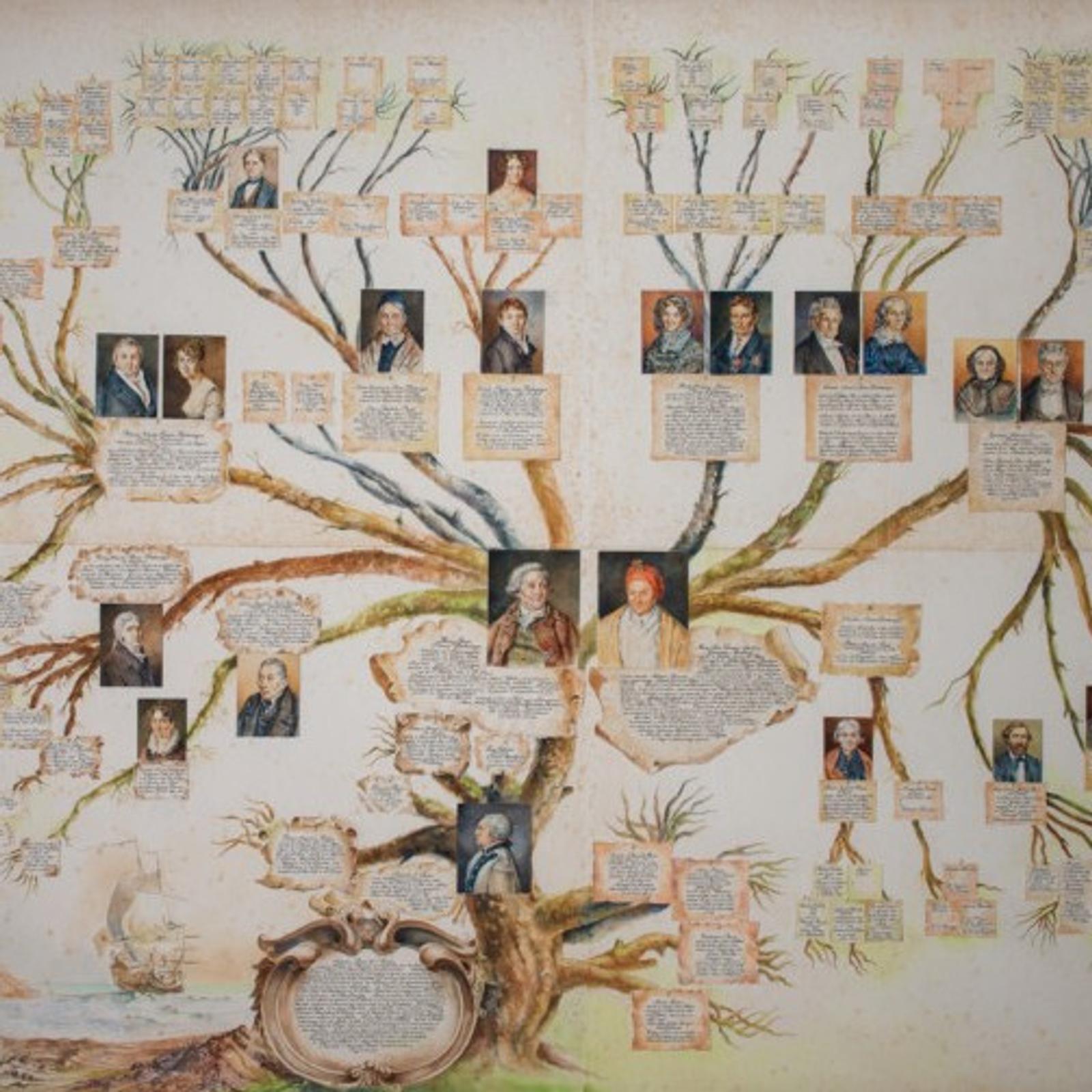

Des meubles et objets d’art décoratif restituent le cadre de vie de cette riche famille bourgeoise ayant vécu sur la propriété durant plus de cent quatre-vingt ans. Deux dynasties s’y sont succédées, les Panon Desbassayns durant la première moitié du 19e siècle et leurs descendants, les Villèle jusqu’en 1973.

Une sélection des collections, estampes, gravures et lithographies représentant des cartes géographiques anciennes, des portraits, des paysages ou des scènes de vie, répartis dans les sept pièces, constituent autant de repères iconographiques aidant à une meilleure compréhension du développement de l’île Bourbon marqué par l’histoire de la servitude (esclaves et engagés).

En libre accès, l’étage de la maison reçoit ponctuellement des expositions temporaires à caractère éducatif, historique ou artistique, conçues afin de mieux comprendre ou d’expliciter la complexité et la richesse de l’histoire de La Réunion dont l’identité plurielle est forgée d’apports culturels variés, d’Europe, d’Afrique et d’Asie.

Visites libres

La cuisine

À proximité de la résidence principale est édifiée la cuisine des maîtres. À La Réunion, il était d’usage de bâtir la cuisine à l’extérieur pour minimiser les risques d’incendie et éviter l’inconfort des fumées produites par le feu de bois. Construite en pierre à un seul niveau, couverte d’une toiture à deux pans, elle est composée de deux pièces, la cuisine proprement dite et le godon ou resserre où l’on conservait les provisions.

Dans la cuisine, en face de l’entrée, une imposante cheminée occupe presque toute la largeur du mur et permettait la cuisson au feu de bois. Jusque dans les années 1970, on y préparait les repas. De nombreux objets domestiques sont exposés aujourd’hui derrière une baie vitrée : des moulins à maïs en roche basaltique, des jarres en terre cuite pour la conservation des aliments, des marmites en fonte, des ustensiles de cuisine en cuivre pour la cuisson des préparations culinaires, des dames jeannes pour la conservation des liquides.

Avant l’abolition de l’esclavage en 1848, il existait également une cuisine pour la préparation des repas des esclaves mais on ne peut localiser aujourd’hui de façon précise l’emplacement de ce bâtiment.

L’hôpital des esclaves

Prolongeant les deux magasins formant la longère, est édifié, en contrebas un petit bâtiment en pierre servant d’hôpital. La construction est rudimentaire comportant trois petites salles aveugles au rez-de-chaussée dont deux qui communiquent entre elles et deux espaces à l’étage sous le toit à deux pans. Une salle mémorial a été aménagée en 1996 dans un des espaces où figurent au sol, inscrits sur des plaques de basalte, les noms, âges, origines ethniques et fonctions des esclaves de la propriété. Les murs très épais d’environ 60 cm sont recouverts d’un laitage de chaux. Cet enduit en usage au 19e siècle permettait de lutter contre le développement des maladies. Il fallait toutefois procéder chaque année régulièrement au chaulage des murs pour garantir une meilleure efficacité de cette technique.

Bien que malades, les esclaves étaient occupés afin de réaliser des travaux compatibles avec leur état de santé, notamment la fabrication des sacs en toile de jute pour le transport du sucre. Une esclave était affectée à l’hôpital afin d’assurer la fonction d’infirmière et de surveiller les travaux des malades.

Dans le testament rédigé par Madame Desbassayns en 1845 où sont listés tous les esclaves et les missions qui leur étaient assignées, l’infirmière se nomme Véronique. Elle était créole, âgée de 71 ans et elle était estimée à 500 francs de l’époque soit la valeur légèrement supérieure au prix de deux bœufs de Madagascar avec leurs charrettes… Des recherches généalogiques entreprises en 1998 par une association de quartier ont permis de retrouver la descendance de cette esclave à qui l’on attribua le nom patronymique Carlot après son affranchissement en 1848.

L’usine sucrière

Dans les années 1820, durant lesquelles se développe à La Réunion une industrie sucrière prospère, Charles Desbassayns incite sa mère à bâtir une usine à sucre sur sa propriété de Saint-Gilles-les-Hauts. En 1830, le Conseil Général de l'époque choisit l'habitation de Saint-Gilles-les-Hauts pour l'établissement d'une sucrerie "modèle" pensée par l'ingénieur chimiste Wetzell. Dès le début de son fonctionnement en 1824, la sucrerie est considérée par ses contemporains comme une usine modèle, équipée d’un moulin à vapeur pour le broyage des cannes à sucre. En 1837, sur les vingt-sept sucreries recensées dans le Quartier de Saint-Paul, celle de Saint-Gilles est la seule à recourir à cette nouvelle source d’énergie. Une roue hydraulique, un système de pompe et de canalisation sont aménagés afin de pouvoir exploiter cent mètres plus bas l’eau de la ravine Saint-Gilles.

A sa mort le 4 février 1846 Madame Desbassayns lègue son habitation à son fils ainé Julien qui procédera par la suite à un échange avec Charles André Panon-Desbassayns. En 1855 leur neveu Henri Frédéric de Villèle prend possession de l’usine. C'est son petit-fils Frédéric de Villèle qui sera le dernier à gérer l'usine et qui décidera de sa fermeture en 1920 au profit de l’usine de l’éperon plus moderne construite en 1883. La plupart du matériel sera démonté et transporté à l’usine de l'éperon.

Partiellement détruite par un cyclone en 1932, elle ne fut jamais reconstruite. C’est à cette époque que fut endommagée la partie supérieure de la grande cheminée qui est toujours en place.

Même s’il est difficile de localiser sur le site actuel les sept bâtiments mentionnés dans le testament de Madame Desbassayns, les vestiges des quatre bâtiments existants encore aujourd’hui témoignent des différentes étapes de la fabrication du sucre depuis le broyage de la canne jusqu’à la cristallisation du sucre en passant par la cuisson du jus de canne nommée vesou.

ATTENTION ! Site non sécurisé, accès interdit à l’intérieur, merci de se limiter aux abords du site

La Chapelle Pointue

La Chapelle Pointue inaugure le goût pour le néo-gothique dans l’architecture religieuse réunionnaise. Financée par Ombline Gonneau (1755-1846), veuve d’Henri Panon-Desbassayns, cette chapelle domestique sera le théâtre de l’évangélisation des esclaves de l’habitation.

Bâti sur une petite colline visible de plusieurs points aux alentours, l’édifice, construit entre 1841 et 1843, est remarquablement mis en scène. Un porche précède la rotonde, surmontée d’une lanterne coiffée d’une toiture librement inspirée des pagodes chinoises. L’influence du Moyen Âge est discrète, présente dans l’arc en ogive de la porte d’entrée, surmontée d’une rose, ogive reprise pour les fenêtres de la lanterne.

À l’intérieur, un remarquable autel en marbre blanc de Carrare rappelle la sculpture gothique de la fin du 15e siècle. Réalisé à Nantes en 1845 par le sculpteur Bousquet, il présente un décor de pinacles, de « Feuilles de choux », d’arcatures et de sculptures en ronde-bosse et en bas-relief. Le 4 février 1866, la tombe de Madame Desbassayns sera transférée dans la chapelle, au pied de l'autel.

Au début des années 1880, un décor intérieur constitué d’arcatures en bois et de peintures murales néo-gothiques, enrichit les murs de la rotonde. Ce travail est l’œuvre d’un jésuite accueilli par les Villèle entre 1883 et 1885.

Entièrement détruite par un cyclone en février 1932, la chapelle est reconstruite à l’identique l’année suivante, avec quelques modifications (création de quatre portes en ogives dans les murs de la rotonde et d’une sacristie à l’arrière de l’autel). Le décor d’arcatures n’est pas restitué. Elle reste en l’état durant 70 ans.

En 2003, après d’importants travaux de rénovation, le monument retrouve son aspect de la fin du XIXe siècle avec son riche décor intérieur. Sa place dans l’histoire de l’esclavage à La Réunion et son intérêt architectural et esthétique, sont à l’origine de son classement au titre des monuments historiques en 1970.

En 2018, à l'occasion du 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, la sculpture emblématique de l'artiste Plante-Rougeol, Trois frères, est installée au cœur de la chapelle.